摘要:

在人工智能高速发展的当下,AI日益表现出类人的智能特征,而现实教育却还在将学生训练为“标准化应试机器”。这一现象背离了教育的本质与未来社会对拔尖创新人才的期待。

本文提出,生涯教育应作为AI时代教育改革的重要突破口,尤其是其中的“自我认知”,是引导学生走向个性化成长与幸福生活的核心路径。

文章从AI技术与教育的张力、生涯教育的五大核心维度出发,探讨如何在AI赋能教育的背景下重构教师角色与育人方式,推动教育从“技”回归“道”,真正实现“以人为本”。

上海远播教育研究院执行院长邹宏宇先生带来独家视角拆解。

【关键词】人工智能;生涯教育;自我认知;教育异化;个性化成长

AI时代的教育悖论

人越来越像机器,机器越来越像人

近年来,人工智能在图像识别、语言处理、情感认知等领域飞速发展。尤其是在教育领域,AI已经可以辅助教学、自动评分、精准推题,甚至模拟教师进行个性化教学。但令人警惕的是,AI越“懂人”,教育却越“不像人”。以中小学阶段为例,教学内容和节奏越来越依赖大数据驱动的标准化流程,学生被算法圈定在一个不断“优化”的题库与考试路径中。[2]

在这种模式下,学生的独特性、兴趣、志向被忽视,学校的教育目标也更加被异化为“分数至上”。学生依然像流水线上的产品,被训练为标准化考试机器,而教师也沦为执行教学任务的“管理员”。此种“人像机器”的教育图景,显然与AI技术发展初衷背道而驰。

AI的目的本应是让人类从重复性、机械性的劳动中解放出来,去从事更具创造性、意义性和幸福感的生活。教育理应回应人的价值诉求,而不是在AI越“像人”时,反而让教育本身“去人化”。

生涯教育的回归

对抗教育异化的核心路径

教育的目标从来都不只是“教会”,更在于“唤醒”。而生涯教育,正是以“唤醒”为使命,帮助学生认识自己、认知社会、探索未来,并做出符合自身个性与社会价值的生涯选择。

根据生涯教育理论,它包括五个核心维度:

自我认知(Self-Understanding):了解自己的兴趣、能力、价值观和性格特质。

生涯认知(Career Awareness):了解不同职业、行业、社会角色的特征与发展路径。

生涯探索(Career Exploration):通过实地调研、职业访谈、项目实践等方式尝试接触不同职业。

生涯准备(Career Preparation):明确目标后进行必要的知识和技能和资源积累。

生涯决策(Career Decision-Making):基于前述过程做出理性且个性化的未来选择。

这五个阶段中,“自我认知”是生涯教育的逻辑起点,也是最易被传统教学忽视的内容。古希腊德尔菲神庙刻着“认识你自己”的箴言,正说明了自我认知之于个体成长的重要性。一个不了解自己的人,无法有效选择生涯方向,更难以成为一个有创造力、有责任感的社会人。[1]

AI可以分析外部趋势、推荐成长路径,却无法替代真正的“内在觉醒”,因为那需要人的情感、体验与深度反思。

AI与生涯教育的融合

从“工具理性”到“价值理性”

AI非教育之敌,而应成为教育之友。我们需要的不是拒绝AI技术,而是引导技术服务于人的发展。在此框架下,生涯教育也不是与AI对立的“人文岛屿”,而是融合AI技术基础上的教育价值重塑的路径。

一、AI精准画像助力自我认知

传统的自我认知方式依赖问卷、访谈、教师观察,但AI技术可以提供更为个性化和动态的数据支持。例如,通过学生的学习行为分析、兴趣轨迹追踪、语义理解等技术,AI可以生成学生的多维自我认知画像,为教师与学生本人提供有价值的参考依据,推动其思考“我是谁”“我擅长做什么”,“我喜欢做什么”。远播教育研究院目前开发的“生涯翼站”工具正是基于多维数据帮助学生建立动态自我认知模型,探索自我优势与未来可能性发展路径。

二、AI支持的生涯探索平台

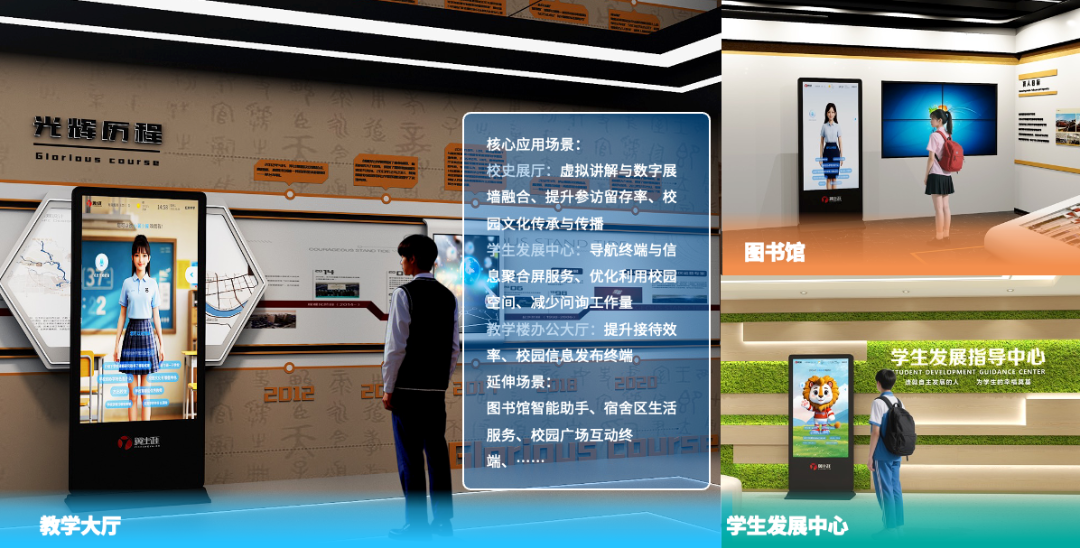

利用AI整合的生涯资源平台可以实现动态更新的大学专业与职业信息库、模拟工作体验、自动匹配职业兴趣模型等功能。尤其是在偏远或资源稀缺地区,AI赋能的“VR虚拟实习”“ VR职业体验”等方式可以大大扩展学生对未来世界的接触广度。远播教育研究院的数智人一体机, AI数智画框等工具为学生提供个性化的探索任务和成长建议,实现其对未来社会的前瞻性认识。

三、教师角色的转型:从“传授者”到“引导者”

让AI承担更多“知识传授”任务的同时,也让教师回归育人本质,即陪伴、激发与引领。这种引导者的角色正是生涯教育的关键所在,教师不仅传授知识,更应成为学生自我探索的同行者与支持者。

学校应如何构建

AI与生涯教育融合的生态系统

一、将生涯教育纳入课程的主线,渗透各学科

生涯教育不应是“锦上添花”的选修内容,而应成为课程设计的内核。各学科教师可结合学科特点推动“课程+项目”的融合,如物理课结合新能源工程并探讨该领域未来职业发展,语文课分析广告文案写作,数学课引入金融分析职业案例等,让学生在学科学习场景中感知学科对应的未来职业与价值。例如英国的“Gatsby Benchmark”倡导每位学生在中学期间至少参与 7 种不同形式的职业体验活动,值得借鉴。

二、建设“AI+生涯教育”智能平台

开发结合 AI 的数字平台,动态记录和分析学生成长过程,个性化推送探索任务,发展建议与实践机会。如芬兰赫尔辛基市已在公立学校中引入AI系统帮助学生管理个人发展计划并结合学习轨迹自动匹配实习和职业咨询资源,取得良好成效。[5]

三、推动教师生涯教育素养发展

组织专门培训,建设“AI+生涯”融合型教师队伍,使教师真正具备引导学生发现自我、面向未来的能力。加拿大安大略省教育局已将生涯教育纳入教师职前培养课程,并通过平台持续追踪教师指导效能。[3]

四、引导学生用AI工具探索而非被AI替代

鼓励学生成为“技术的使用者”,而非“技术的被动接受者”,通过设计类任务、AI项目竞赛等,建立技术与人的主体性连接。如美国的一些高中设置的“未来职业实验室”课程中,学生利用AI创建模拟公司或公益组织,自主完成商业计划、团队合作与社会问题研究。[4]

结语

教育的终极使命是“人”

AI越强大,教育越应重拾人的价值。面对“人像机器,AI像人”的趋势,教育不能失语,教师不能失守。当学校将生涯教育作为育人的基石,教师以“唤醒”为己任,学生以“认识自己”为起点,教育才真正回到了“育人”之道上。

正如荣格所说:“最深的地狱是为那些不认识自己的人准备的。”教育的责任是帮助每一个学生成为“他自己”配资企业排名前十,这也正是AI时代更应重申“认识自我”价值的原因。期待我们的教育更加有温度、有方向、有自由,有灵魂,而非只剩下冷冰冰的“正确答案”。

保利配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。